Amerika - Jan Klata inszeniert am Schauspielhaus Bochum das Groteske des Kafka-Romans

Rossmanns comic-hafte Reise

von Regine Müller

Bochum, 28. April 2011. Über Franz Kafkas "Amerika" schrieb einst Kurt Tucholsky: "Die leise, bescheidene Art, mit der er die Gesten der ernsten und werktätigen Menschen nachahmt, ohne eigentlich ihren Inhalt zu verstehen oder etwa zu bejahen, erinnert sehr stark an Chaplin; doch ist bei dem eine Ironie dabei, die hier fast ganz fehlt, und beide beschämen die Nachgeahmten." Im Bochumer Schauspielhaus steckt Dimitrij Schaad als Karl Rossmann in einem etwas zu kleinen, schwarzen Anzug und erinnert tatsächlich – und virtuos in seiner glaubwürdigen Naivität – entfernt an Charlie Chaplin und dessen freundlich verzweifelte Überforderung mit den unbarmherzigen Gegebenheiten des American Way of Life.

Der polnische Regisseur Jan Klata und der Dramaturg Olaf Kröck haben in Bochum Kafkas Romanfragment "Amerika", von ihm selbst "Der Verschollene" genannt, auf gute zweieinhalb Theaterstunden eingedampft. Kafkas hermetische und zugleich glasklare Prosa ist natürlich nicht ohne wesentliche Verluste auf die Bühne zu bringen. Vielleicht ist Kafka ja eigentlich sogar das Gegenteil von Theater, von Handlung, Dialog und Dramaturgie. Dennoch gelingt es Jan Klata, aus Kafkas verstörendem Text über weite Strecken eine Art kafkaeskes Comic-Theater zu machen, das phantastisch und grotesk ist, aber leider in der viel zu lang geratenen und allzu brav nacherzählten fünften Szene im Hotel Occidental in platten Klamauk abrutscht.

Arglos, duldsam, überzeichnet

Doch der Reihe nach: Kafkas Romanfragment erzählt die Geschichte des sechzehnjährigen Karl Rossmann, den seine Eltern nach einem Fehltritt – ein Dienstmädchen hat ihn verführt und ein Kind von ihm bekommen – nach Amerika abschieben, wo er nun lernen muss, allein zurecht zu kommen. Die neue Welt ist fremd und Rossmann irrt arglos, gutmütig und duldsam durch die seltsamen Herausforderungen, die sich ihm gleichsam aufdrängen. Zuerst ist da auf dem Schiff der Heizer, dem er beisteht. Dann gewinnt er unversehens einen reichen Onkel und verliert ihn auf ungeklärte Weise wieder, als er dessen Geschäftsfreunde besucht. Er zieht mit einem prekärem Duo übers Land, wird Liftboy im Hotel Occidental, kann sich aber auch da nicht halten. Die letzte, rätselhafte Station ist das so genannte Naturtheater von Oklahoma.

nachtkritik.de hat alles zum Theater. Damit das so bleibt, spenden Sie hier!

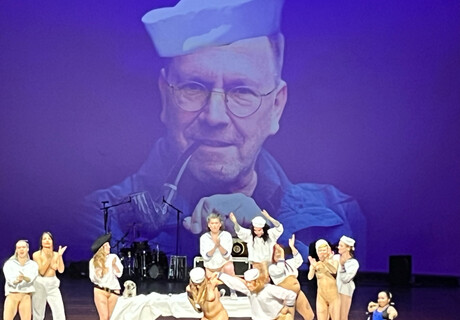

Jan Klata setzt zunächst konsequent auf Stilisierung, Überzeichnung und ausgestellte Künstlichkeit. Mit Psychologisierung wäre Kafkas Figuren – wenn es denn überhaupt Figuren sind und nicht vor allem Sprache? – freilich ohnehin schwer beizukommen. Die Bühne besteht aus bemalten Pappwänden, die nach jeder Szene unter Entwicklung einer stattlichen Windbö zu Boden fallen und das nächste Bild freigeben, das jeweils Interieurs, Landschaften und Aussichten nur grob simuliert. Wie in einem Pop-Up-Buch, in dem man ausgeschnittene Einzelteile hervorholt, sind auch Tische, Sofas und Stühle bloß aus Pappe.

Räume und Illusionen

Die Comic-Ästhetik funktioniert zunächst bestens. Die Schauspieler springen ständig hin und her zwischen lakonisch untertriebenem und extrem rhythmisiertem Sprechen, bewegen sich mal hektisch in abgezirkelten Choreographien und dann wieder aufreizend langsam. Groteske Kostüme und Perücken verstärken den grellen Comic-Charakter, der leider in der überlangen Hotelszene, in der alle Protagonisten pseudo-ägyptische Schreittänze absolvieren müssen, ins Alberne verläppert. Auch die letzte Szene – das Naturtheater Oklahoma –, in der der schöne letzte Satz "Jetzt erst begriff Karl die Größe Amerikas" fällt, verschenkt Klata an ein plötzlich raunendes Bild: Im Bühnenhintergrund dreht sich ein grünlich schimmernder Planet zu ausdauerndem Gelächter. Dennoch ein über weite Strecken tatsächlich kafkaeskes Theater.

Amerika

von Franz Kafka, in einer Bearbeitung für die Bühne von Jan Klata und Olaf Kröck

Regie: Jan Klata, Bühne: Justyna Lagowska, Kostüme: Mirek Kaczmarek, Choreographie Macko Prusak, Licht: Wolfgang Macher, Dramaturgie: Olaf Kröck.

Mit: Dimitrij Schaad, Andreas Grothgar, Werner Strenger, Bernd Rademacher, Manfref Böll, Kristina-Maria Peters, Ronny Miersch, Daniel Stock, Maja Beckmann, Roland Riebeling, Matthias Eberle.

www.schauspielhaus-bochum.de

Mehr zu Jan Klata gibt es im nachtkritik-Archiv.

Letztlich unbefriedigend, trotz überwältgender Optik, bleibt für Stefan Keim in der Frankfurter Rundschau (30.4.2011) diese Kafka-Deutung. Zwar sei die Bühne eine Wucht: "Zu Anfang zeigt sie ein rostiges Schiff, auf dem der junge Karl in die USA fährt. Dann kippt die Bühnenwand nach vorne, eine Windböe bläst ins Publikum, die nächste Szene wird sichtbar. Wie in einem Pop-up-Buch klappen die Schauspieler Bühnenelemente hoch. Justyna Lagowskas Bilder sind knallbunt und voller Zitate. Am Ende steht die Freiheitsstatue neben einem Gartenzwerg in einem Trailerpark. Doch halte diese Kafka-Bearbeitung auf Dauer nicht, was sie am Anfang verspreche. Dazu sei sie zu einfach und platt. "Von vielen Kapiteln lässt Klata gerade ein paar Sätze übrig, knallt den Abend mit Popsongs und Slapstick voll, zeigt das Kolportagehafte und die Kinobegeisterung in Kafkas Roman, die Nähe zu Chaplin, Keaton und den frühen Stummfilmen. Das macht bei aller Oberflächlichkeit großen Spaß, bis die Szenen zu lang werden und Klata daran scheitert, Charaktere anzudeuten."

Als "theatralisch-fantastische Nummernshow" beschreibt Volker Trauth in der Sendung Fazit vom Deutschlandradio (29.4.2011) den Abend. Allerdings nutzen sich sich Jan Klatas theatralische Mittel aus seiner Sicht allzu schnell ab. Größter Gewinn sei "die Begegnung mit einem außergewöhnlich begabten jungen Schauspieler", mit Dimitri Schaad: "Unter den windigen Spukgestalten ist sein Karl der einzige fühlende Mensch. In seinem Bewegungsvokabular an Charlie Chaplin erinnernd, tänzelt Schaad durchs Stück, taumelt und bricht am Ende hilflos zusammen."

Ein atemloser, bildstarker Abend, ein Assoziationsrausch, der zu recht gefeiert worden sei, meint wiederum Britta Heidemann auf dem WAZ-Portal Der Westen (29.4.2011). "Amerika ist eine Kulisse, schier erschlagend. Wand um Wand saust Justyna Lagowskas klappbares Bühnenbild auf Karl nieder, der sich zum Glück immer just dort befindet, wo das Schlupfloch ausgesägt ist. Im Foyer hatten Zettel die Zuschauer gewarnt, es könnte 'Wind' bei den Bühnenumbauten entstehen: Amerika ist ein Hypochonder." Sie spricht auch von einem "Feuerwerk der Klischees", räumt aber ein: "Vielleicht wäre echte Bedeutungstiefe zu viel verlangt an einem Abend, der Oberflächlichkeit so einnehmend illustriert."

Vasco Boenisch von der Süddeutschen Zeitung (2.5.2011) würde über diesen Abend, der Kafka "brachialkomödiantisch" plätte, am liebsten "den Mantel des Schweigens legen". Für den "polnischen Regisseur Jan Klata mag die Erkenntnis vom dumpf-doofen Amerika noch etwas frischer sein als für ein bundesdeutsches Publikum, das seit fünfzig Jahren USA-Bashing als Mainstream pflegt". Trotzdem sei sein Amerika-Bild "doch erschreckend flach". In diesem "Pop-up-Bilderbuch (...) gibt es nicht nur keine Raum-Tiefe". Die Geschäftswelt sei hier "ein Bootcamp der Zylinderkapitalisten, in dem man roboterartig hastet und die Baseballkeule in Nationalfarben schwingt" – der "Roman, also die Welt, als Comic". Zu "lausigem Slapstick" dröhne Popmusik und "verdreifacht, was szenisch schon gedoppelt wurde. Alles ist bunt, nichts realistisch und nichts wie bei Kafka." Da könne auch der "tapfere Dimitrij Schaad nur mehr den verschreckten Schatten einer berührenden Hauptfigur abgeben". Man müsse annehmen, dass der Regisseur seine "plakative Pappen-Revue" für "ironisch-gewitzt" hält. Dabei sei es "bloß Kitsch: die Abwesenheit von Interpretationsspielraum."

Schön, dass Sie diesen Text gelesen haben

Unsere Kritiken sind für alle kostenlos. Aber Theaterkritik kostet Geld. Unterstützen Sie uns mit Ihrem Beitrag, damit wir weiter für Sie schreiben können.

mehr nachtkritiken

meldungen >

- 26. April 2024 Toshiki Okada übernimmt Leitungspositionen in Tokio

- 26. April 2024 Pro Quote Hamburg kritisiert Thalia Theater Hamburg

- 25. April 2024 Staatsoperette Dresden: Matthias Reichwald wird Leitender Regisseur

- 24. April 2024 Deutscher Tanzpreis 2024 für Sasha Waltz

- 24. April 2024 O.E.-Hasse-Preis 2024 an Antonia Siems

- 23. April 2024 Darmstadt: Neuer Leiter für Schauspielsparte

- 22. April 2024 Weimar: Intendanz-Trio leitet ab 2025 das Nationaltheater

- 22. April 2024 Jens Harzer wechselt 2025 nach Berlin

neueste kommentare >

-

Zusammenstoß, Heidelberg Schauspielmusik ist nicht Musiktheater

-

Pollesch-Feier Volksbühne Chor aus "Mädchen in Uniform

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Ideologisch verstrahlt

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Vorfreude

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Schieflage

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg ungutes Zeichen

-

RCE, Berlin Talentiertester Nachwuchs

-

RCE, Berlin Manieriert und inhaltsarm

-

Kritik an Thalia Theater Hamburg Struktur

-

Pollesch-Feier Volksbühne Motto von 1000 Robota

Franz Kafka ist nicht da, und seine Zeit ist nicht die unsere. Aber man kann Franz Kafka lesen.

Und wenn das Stück purer Klamauk ist, und die üblichen Nackten auf der Bühne sich schamlos zeigen und man über einen kotzenden Besoffenen dort in Erinnerung an den feinfühlenden Franz Kafka n i c h t lacht - -

Die Form, sagt Franz Kafka zu Gustav Janouch, ist nicht der Ausdruck des Inhalts, sondern nur ein Anreiz, das Tor und der Weg zum Inhalt.

Wirkt er, dann öffnet sich auch der verborgene Hintergrund.

zu 2.

"Amerika" ist mit Sicherheit kein grotesker Roman, meiner Lese-Erfahrung nach. Roßmann heißt nicht Hans: Als der sechzehnjährige Karl Roßmann, der von seinen armen Eltern nach Amerika geschickt worden war, weil ihn ein Dienstmädchen verführt und ein Kind von ihm bekommen hatte, in dem schon langsam gewordenen Schiff in den Hafen von New York einfuhr, erblickte er die schon längst beobachtete Statue der Freiheitsgöttin wie in einem plötzlich stärker gewordenen Sonnenlicht. Ihr Arm mit dem Schwert ragte wie neuerdings empor, und um ihre Gestalt wehten die freien Lüfte.

Bühnenbild ist einmalig, genial gelöst! Jedesmal stockte das Herz, als die Bilder wechselten.

Besetzung ist sehr gut gewählt, vorallem die Hauptrolle.

Dimitrij Schaad überzeugt besonders durch die Jugendlichkeit, die er ausstrahlt. Ein herausragender und junger Schauspieler mit einem Talent, von dem mancher nur träumen kann.

Es war, meiner Meinung nach, ausreichend Kafka und es gilt derweil noch immer die 'künstlerische Freiheit'.

Sie sollten nicht fuer andere sprechen, denn ich fand zum Beispiel, ddass Kafka durchaus da war.

Zu dem Anspruch des Publikums. Ich finde in diesem Fall eher, dass einige Zuschauer mehr Anstand braeuchten. Viele sind am Anfang des Applauses aufgestanden und gegangen. Meiner Meinung nach geht das gar nicht!

Auch wenn jemandem die Inszenierung nicht gefallen hat, sollte man klatschen. Die Schauspieler stehen 2 1/2 Stunden fuer das Publikum auf der Buehne und geben sich die groesste Muehe und alles was sie verlangen ist Applaus und nur weil jemand Probleme mit einer langatmigen Inszenierung, den Nackten, Transsexuellen oder Sonstigen hat, sollen die Schauspieler, die nun gar nichts fuer die Art der Inszenierung koennen, dafuer keinen Applaus bekommen? Ist das der Dank dafuer? Ein Schlag mitten in ihr Gesicht um es mal zu verdeutlichen. Das hat keiner verdient!

Zudem koennen Sie nicht beurteilen ob Klata und Kroeck Kafka moegen oder nicht. Daruber koennen Sie sich kein Urteil bilden.

Wieso sollte sich das Publikum vorpubertaer ueber sich uebergebende Menschen gelacht haben? Ich habe nicht wirklich viele vorpubertaere Menschen entdecken koennen. Lassen Sie den Menschen doch ihren Humor.

Ich persoenlich fand das Stueck sehr gelungen. Dimitrij Schaad brillierte in seiner Rolle als Karl Rossmann. Die Naivitaet und Jugendlichkeit wurde glaubhaft dargestellt. Die Darstellung eines Buches gefiel mir sehr, obwohl ich immer wieder hoffte, dass alles gut laufen wuerde, als die Waende einzelnd auf ihn hinabfielen. Ein paar Zentimeter daneben haette dieses Stueck anders ausgehen koennen. Es war eine grandiose Arbeit der Buehnenbauer.

Auch die anderen Schauspieler haben ihre Rollen super verkoerpert.

Die kuenstlerische Freheit Jan Klatas empfand ich als gelungen. Kafkas Stueck konnte man gut erkennen. Da gab es schon durchaus andere Stuecke die mehr verfremdet wurden. Ich finde die Befreiung vom Orginaltext oft eher besser als den Text der Inszenierung aus einem Buch mitlesen zu koennen.

erschienenen Anfangskapitel (1913) einfach "Der Heizer" zu nennen. An dem Werk arbeitete er mit unendlicher Lust, meist abends

und bis spät in die Nacht hinein, die Manuskriptseiten zeigen erstaunlich wenig Korrekturen und Streichungen. Kafka war sich bewußt und hob es gesprächsweise öfters hervor, daß dieser Roman hoffnungsfreudiger und "lichter" sei als alles, was er sonst geschrieben hat. - In diesem Zusammenhang darf ich vielleicht noch sagen, daß Franz Kafka sehr gern Reisebücher, Memoiren las, daß die

Biographie Franklins eines seiner Lieblingsbücher war, aus dem er auch gerne vorlas, daß stets eine Sehnsucht nach Freiheit und fernen Ländern in ihm lebte. Größere Reisen (über Frankreich und

Oberitalien hinaus) hat er indessen nicht gemacht, und es ist die

Morgenröte der Phantasie, die diesem Buch der Abenteuer seine

besondere Farbe gibt.

Ganz unerwartet unterbrach Kafka plötzlich die Arbeit an dem Roman.

Er blieb unvollendet. Aus Gesprächen weiß ich, daß das vorliegende

unvollendete Kapitel über das "Naturtheater in Oklahoma", ein Kapitel, dessen Einleitung Kafka besonders liebte und herzergreifend schön vorlas, das Schlußkapitel sein und versöhnlich

ausklingen sollte. Mit rätselhaften Worten deutete Kafka lächelnd an, daß sein junger Held in diesem "fast grenzenlosen" Theater Beruf, Freiheit, Rückhalt, ja sogar die Heimat und die Eltern

wie durch paradiesischen Zauber wiederfinden werde. (...)

(Max Brod, Nachwort zur ersten Ausgabe)

die wunderbaren Augen der Freunde Franz Kafkas,

und die dunklen Verliese in denen wir inzwischen leben, -

und wird nicht pausenlos

an der sensibler Welt Franz Kafkas

vollendet vorbei inszeniert?

Ich begleitete Kafka aus der Kanzlei nach Hause.

Vor dem Eingang des Hauses seiner Eltern auf dem Altstädter Ring trafen wir unerwartet mit Felix Weltsch, Max Brod und seiner Frau zusammen. Es wurden einige Worte gewechselt und ein Besuch

bei Oskar Baum für den Abend vereinbart.

Als Kafkas Freunde uns verließen, erinnerte er sich plötzlich,

daß ich Brods Frau zum erstenmal sah.

Und ich habe Sie gar nicht richtig vorgestellt, sagte er. Das tut mir wirklich leid.

Das macht nichts, meinte ich. Ich konnte sie mir wenigstens

besser ansehen.

Gefiel sie Ihnen? fragte Kafka.

Sie hat märchenhaft blaue Augen, bemerkte ich. Kafka erstaunte.

Das haben Sie sofort entdeckt?

Ich studiere Augen. Sie sagen mir mehr als Worte, sagte ich großartig.

Aber Franz Kafka hörte nicht. Ernst sah er über mich hinweg.

Alle meine Freunde haben wunderbare Augen, sagte er.

Die Strahlen ihrer Augen sind die einzige Beleuchtung

des dunklen Verlieses, in dem ich lebe. Doch das ist auch nur

ein Kunstlicht.

Er lachte, reichte mir die Hand und ging in das Haus.

(aus Gustav Janouch, Gespräche mit Kafka)

"Kafka geht ins Kino" von Hanns Zischler (rororo), als Quelle, dem Thema "Kino

und "Der Verschollene" (um einen weiteren Titel des Werkes ins Spiel zu bringen)"

weiter nachzuspüren, könnte weiterhin genannt werden, schon auch ein wenig, um

nicht immer nur "Kafka und Chaplin" zu sagen -wie es vorkommt-, denn für meinen Geschmack wird mit der sogenannten "Verwandtschaft" hierbei zuweilen doch etwas übertrieben.

Da finde ich persönlich die unvollendete Reiseskizze "Richard und Samuel" beispielsweise mit jenem Film, in dem auch Hanns Zischler eine Hauptrolle spielte

(neben Rüdiger Vogler), "Im Lauf der Zeit" (Wim Wenders) durchaus "verwandter";

jedenfalls ist "Richard und Samuel" -als Film genommen- ein sehr frühes Roadmovie.

Die Sprache von "Amerika" wird in der obigen Kritik besonders hervorgehoben: etwas, was sich an der stilisierten Sprache in der Straub/Huillet-Verfilmung des Stoffes (ua. mit Mario Adorf als Onkel und Klaus Löwitsch als Delamarche) sehr gut

studieren läßt (den Film gibt es auf youtube übrigens in 12 Teilen zu je einer Länge von 10:11 Minuten).

Was das Meer angeht, kam Franz Kafka bekanntlich nicht bis Amerika, immerhin aber

reiste er ins Dänische Seebad Marielyst auf Falster, jener Insel, die heute noch von Rostock aus (etwa zweistündige Fahrt) mehrere Male täglich angesteuert wird.

...genau diese Haltung war es aber, mit der man sich in den Fünfziger Jahren Kafka wie einen Literaturheiligen näherte und die Max Brod mit seinem fast religiösen Verständnis Kafkas als Lehrer und "wegweisende Gestalt" vorbereitete. Janouchs Gespräche passen perfekt in diesen Rahmen und kommen bis heute den Bedürfnissen nach

Mythisierung Kafkas als des großen Gerechten und Lehrer der Wahrheit entgegen. Über den authentischen Kern von Janouchs Gesprächen wurden und werden die gefälschten Inhalte als echt transportiert. (...)

(Liebe User,

so interessant Kafka, sein Werk, die um ihn gestrickten Mythen sein mögen – könnten Sie gelegentlich auch wieder Bezug zur Inszenierung aufnehmen?

Danke und schöne Grüße,

Anne Peter)

Schade!

Und zwar im besten Sinne.

Roßmanns Untergang von der "Besseren Gesellschaft" zum Fußabtreter Jedermanns.

Ausgenutzt und immer wieder in irgendeiner Form vergewaltigt.

Der Zuschauer durfte mitleiden. Es gelingt Klata, nicht nur das Groteske sondern auch das Melancholische dieser Reise in den Untergang hervorzuheben. Manchmal ist der Zuschauer ratlos. Soll er lachen oder leiden?

Eine wunderbare Melange aus altem Text und altem Roßmann in einer Neuen Zeit in der Neuen Welt. Geklebt mit einem fantastischen Soundtrack und geklammert mit einem ebenso fantastischen Bühnenbild. Wände und Requisiten, die den Aufklappbilderbüchern entlehnt scheinen und zum Szenenwechsel einfach umnfallen und das nächsste Bild offerieren und offenbaren unterstreichen die unfreiwillige Reise. Es kommt über Roßpmann, der als getriebener gelebt wird und keinen Einfluss auf seinen Lebensweg nimmt. Um so tragischer, da er doch immer auf der Suche nach dem Glück ist, dass er nie findet. "Wann wirst du endlich sehen? Wann?"

Frenetischer Applaus und Bravo-Rufe danken den offensichtlich gut aufgelegten und eingespielten Spielern nach der x-ten Aufführung am 26.05.2012

Alle hatten markante Einsätze, die unvergessliche Eindrücke hinterlassen. Aber natürlich hat Dimitrijm Schaad (der aus der Ferne des Zuschauerraumes ein wenig an den jungen Christoph Waltz erinnert) in der Rolle des Roßmann den längsten Einsatz des Stückes mit Bravour gemeistert.

Ein vergnüglicher und nachdenklich stimmender Abend.

Unterhaltsamer lagen Weinen, Lachen, Leiden selten so nah beieinander.